编者按:

本文以金熙长左书《瘗鹤铭》为切入点,深入剖析“宁拙毋巧”的美学内涵。通过梳理其碑学根基与道文化浸润,揭示“拙”非浅薄之丑,而是积淀后的返璞归真。文中对比当下书坛乱象,强调真拙需经千锤百炼,与杨振宁治学精神遥相呼应。金熙长的创作,既为临习《瘗鹤铭》开辟新境,亦为浮躁时代重释“大巧若拙”的永恒价值。

文:玉慈

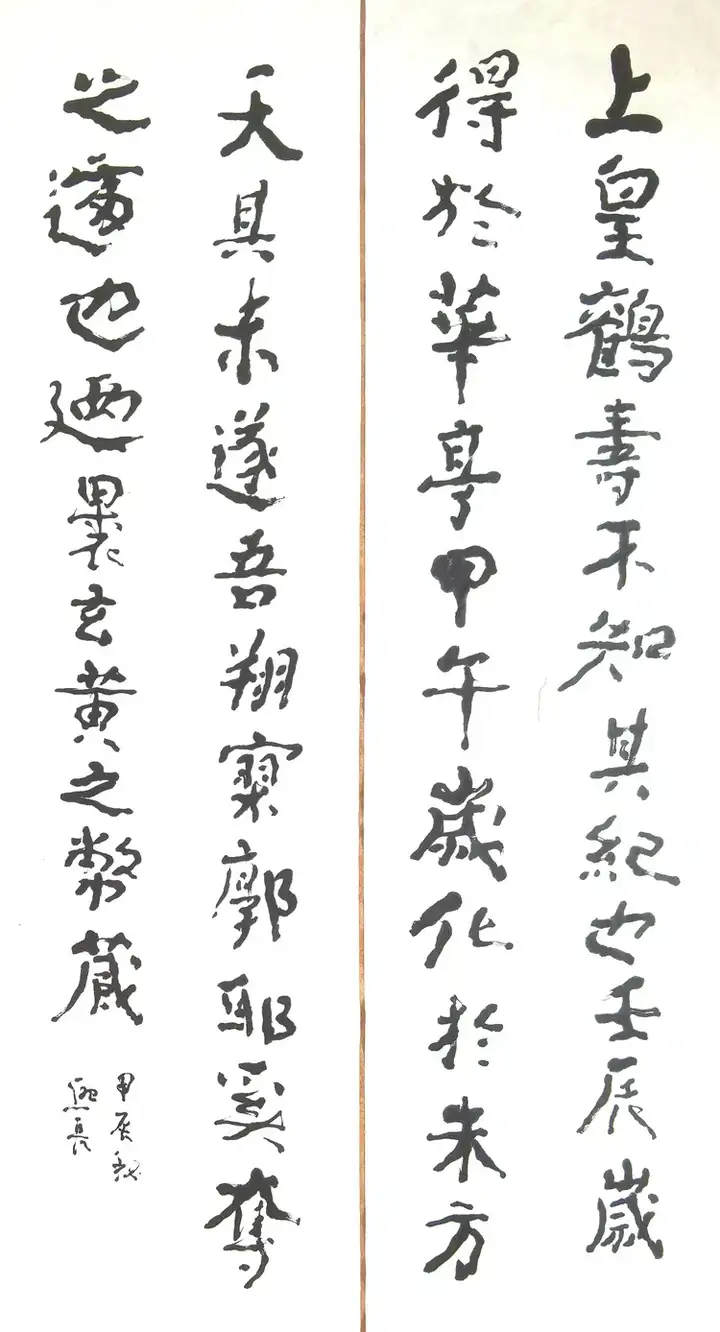

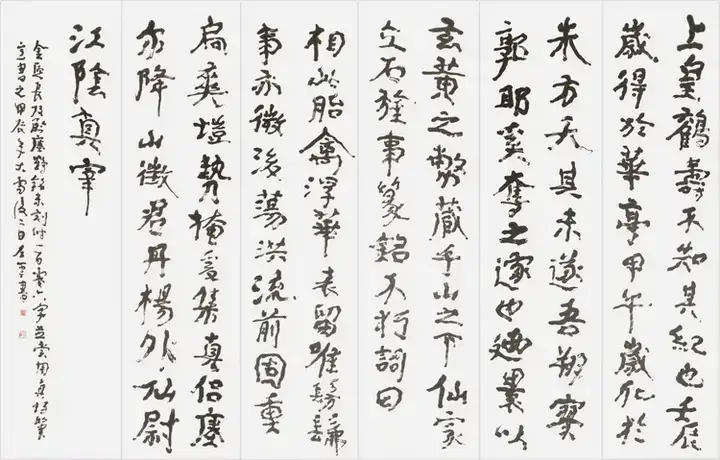

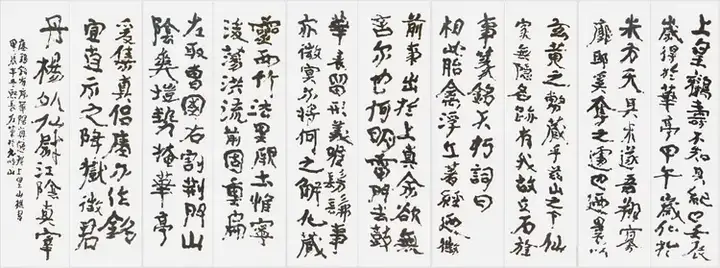

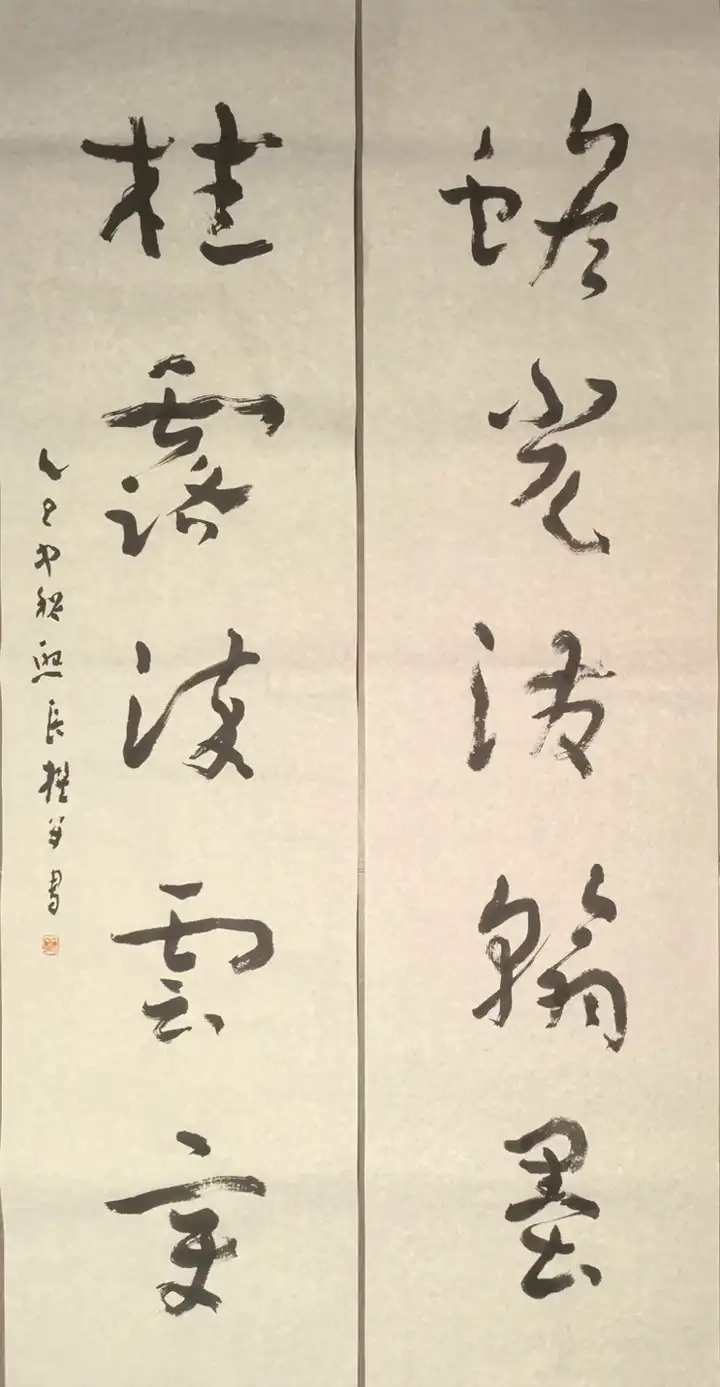

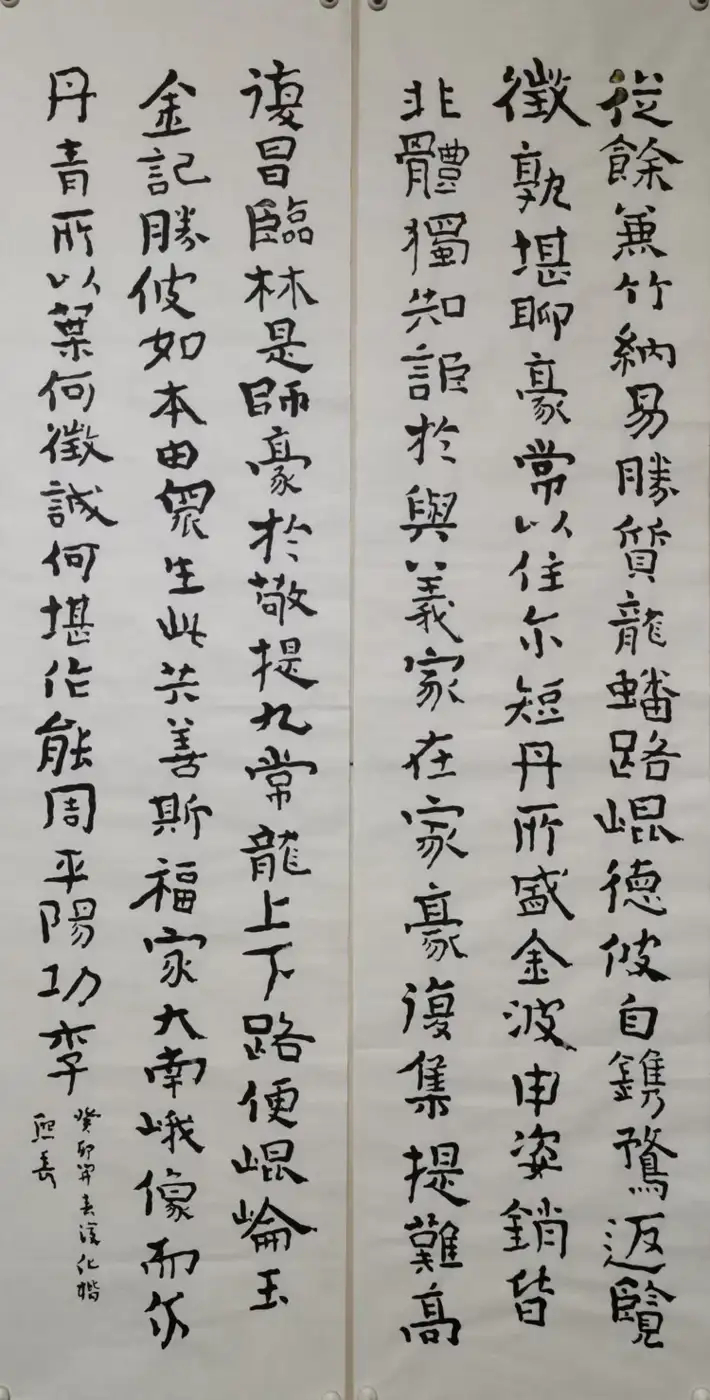

去年冬月,九峰山下的无相书寮尚未褪尽晨霜,松间清气便与陈年墨香缠作一团,漫过竹编帘幕,沁入人心。书案前早已备妥长锋羊毫与徽墨,我与来自衡山坤道院的段心照师兄屏息侍立,候金师熙长先生挥毫。只见先生左手轻握笔管,双目似阖非阖,神思恍若游于烟霞之外,周身气息与案头纸笔浑然相融。待笔锋落纸,墨痕便如老梅抽新萼,稚拙中藏劲健,苍茫里含灵秀——这绝非刻意的表演,而是一场跨越千年的精神对话。彼时先生正为浙江省道协在黄岩博物馆举办的道教书法展创作尺八屏六条屏榜书《瘗鹤铭》,笔墨流转间,我们仿佛随他坠入“惶兮惚兮”的混沌之境,尚未从笔墨氤氲中醒转,六条屏已一气呵成,字迹看似朴拙,实则力能扛鼎。

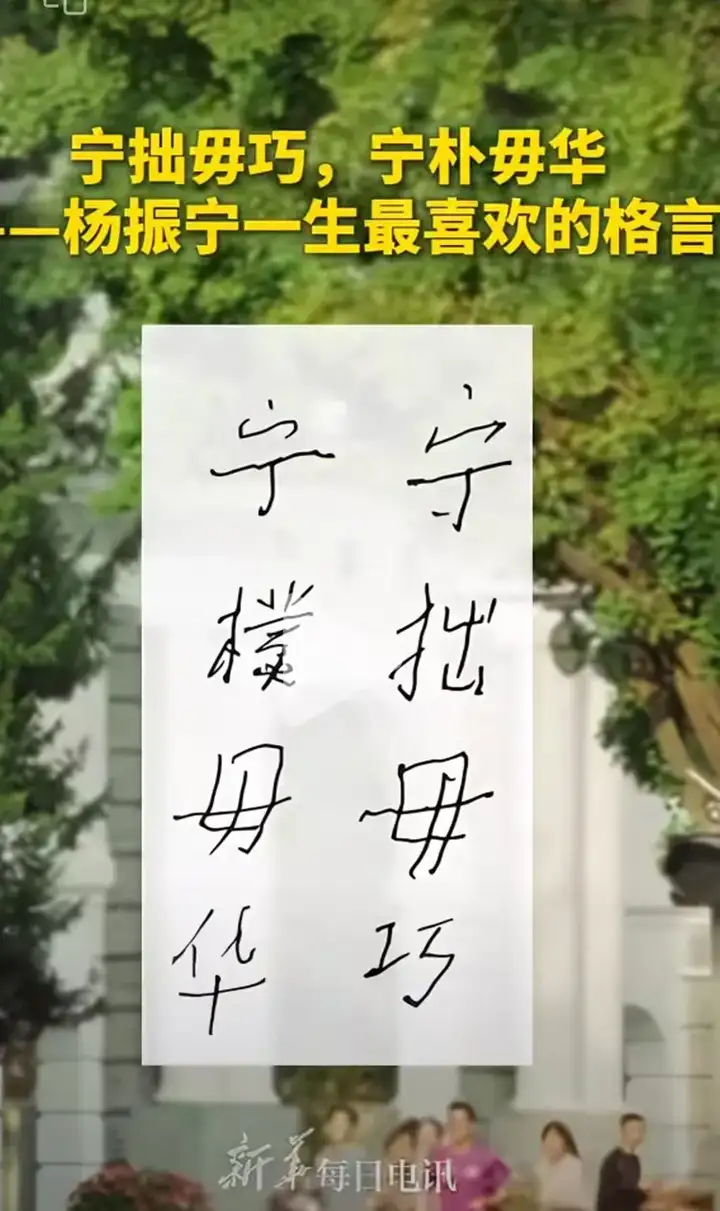

今晨偶见杨振宁先生“宁拙毋巧,宁朴勿华”的遗墨见诸报端,笔意沉厚,风骨凛然。忽觉两位分属艺术与科学领域的大师,竟在“拙”的至高境界中悄然相逢,如同两颗星辰在天幕远端遥相辉映。

金熙长楷书榜书尺八屏八条屏,高古而雄浑)

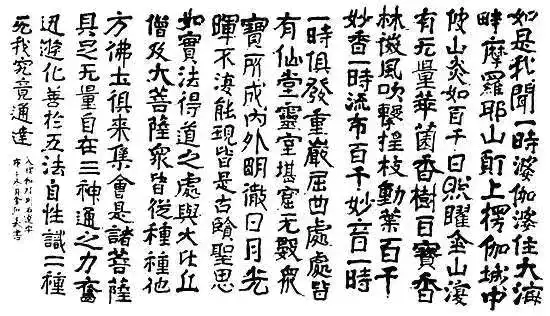

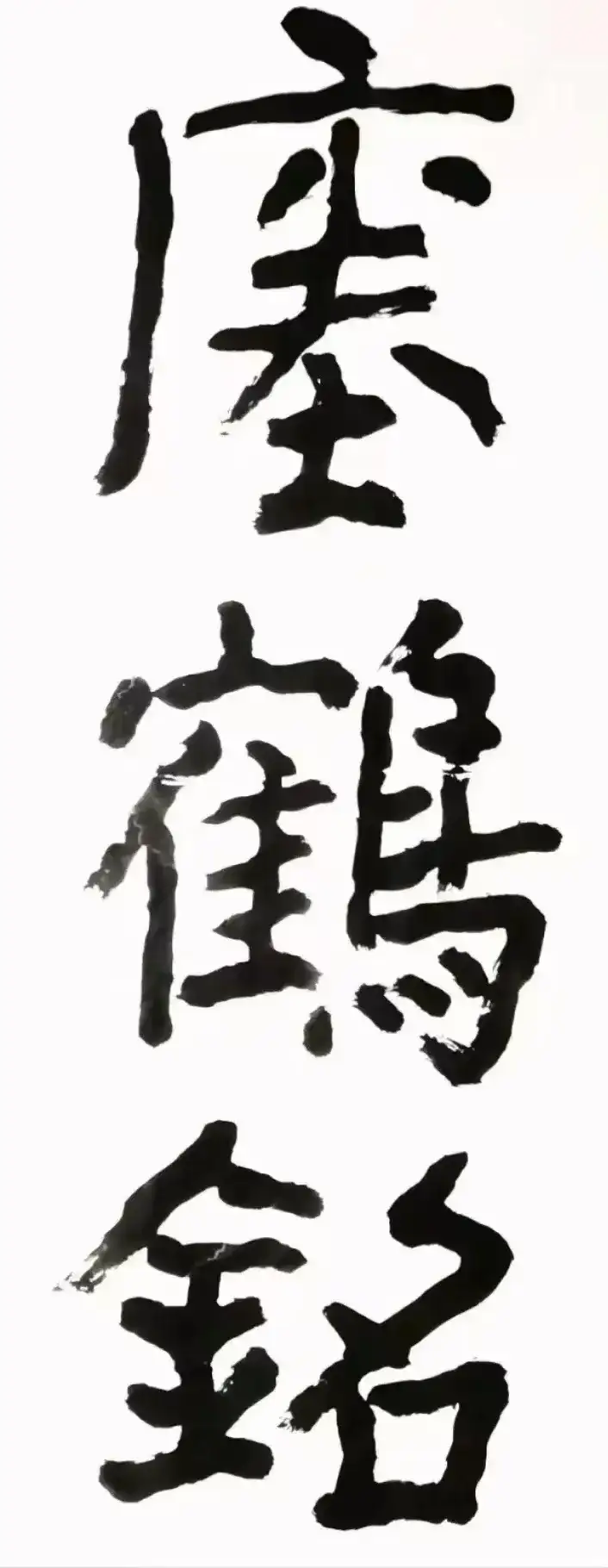

《瘗鹤铭》的身世,本就是一段贯穿千年的文化传奇。这块南朝摩崖石刻原镌于焦山断崖,却因山崩坠入长江,在江涛之中沉睡近千年。直至北宋年间,数块残石方始出水,重见天日。江水千百年的冲刷浸蚀,在石面留下深浅不一的风化痕迹,墨痕与石花交叠,形成独树一帜的“水后本”——那种朦胧苍茫的气韵,较之字口清晰的“水前本”,更添三分神秘与古意。自问世以来,此碑便备受历代书家推崇,黄庭坚直言“大字无过《瘗鹤铭》”,将其奉为“大字之祖”;米芾曾冒暑登山观铭,陆游亦踏雪访石,皆在焦山留下佳话。苏东坡评“大字难于结密而无间”,而《瘗鹤铭》恰以宽博结体化解此难,明代王世祯更盛赞其“古拙奇峭,雄伟飞逸,固书家之雄”。然其融篆分意趣、兼南北书风的独特气质,却让多数临习者望而却步,徒留赞叹。关于其撰书者,历来众说纷纭,王羲之、陶弘景、颜真卿等七种说法争执不下,金师熙长先生在其《千古迷碑<瘗鹤铭>临考》一文中考证为:医学史、科技史及道教史皆留名的南朝真人陶弘景撰书于梁天监年间,为此碑添了几分仙家意趣。

金师熙长先生与《瘗鹤铭》的因缘,始于三十年前焦山碑亭前的那次驻足。彼时残石静静陈列,先生凝视碑文间流动的“仙家气”,如遇故人,自此便踏上了漫长的临习之路。与寻常书家不同,在他近年研临到“熟”处时,毅然选择以左手执笔。“右手太熟,习气难除,遂以左书生拙。”先生曾解释,“左手生涩,反能褪去匠气,更接近真人初书时的仙逸本真状态。”这种自然稚拙为之的“生拙”,实则是破除迷障的钥匙,引他通往书法的至高境界。

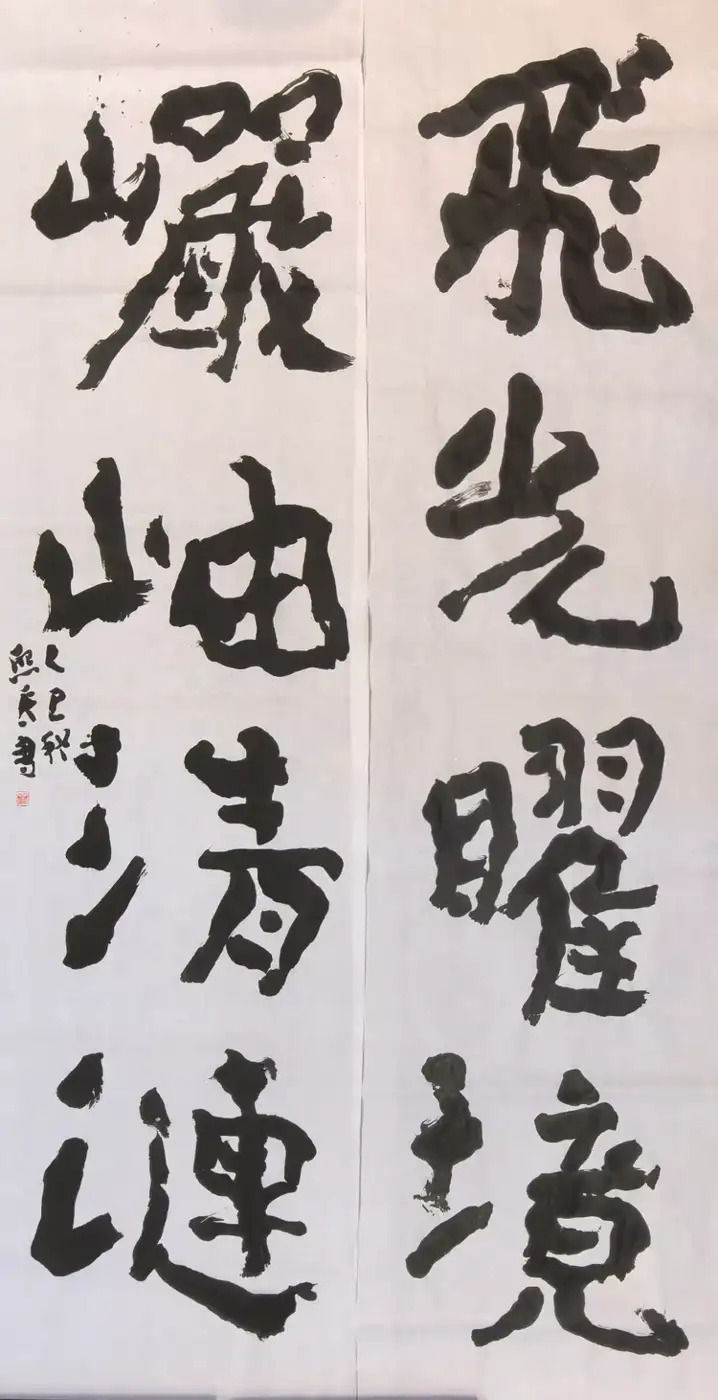

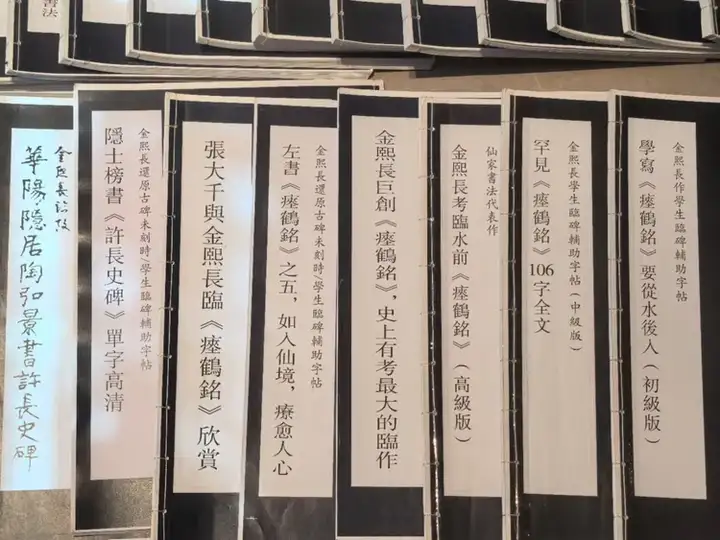

先生的“一碑五写”更是书坛创举——同篇《瘗鹤铭》,他竟能写出五种面貌:水前本的清健挺拔,如见初刻时的风骨;水后本的苍茫斑驳,似染江涛的气息;榜书的雄浑开张,尽显摩崖的气魄;小楷的精致内敛,暗藏笔墨的精微;篆意的圆融沉厚,深植古法的根脉。这绝非简单的技法炫技,而是对书法本质的深刻叩问:何为书法之“真”?是石花斑驳的现存模样,还是初刻时的原始面貌?先生以笔墨作答:皆是,亦皆非。“形残而道全”,真正的“真”,恰在似与不似之间的微妙平衡点上,是形质与精神的完美交融。

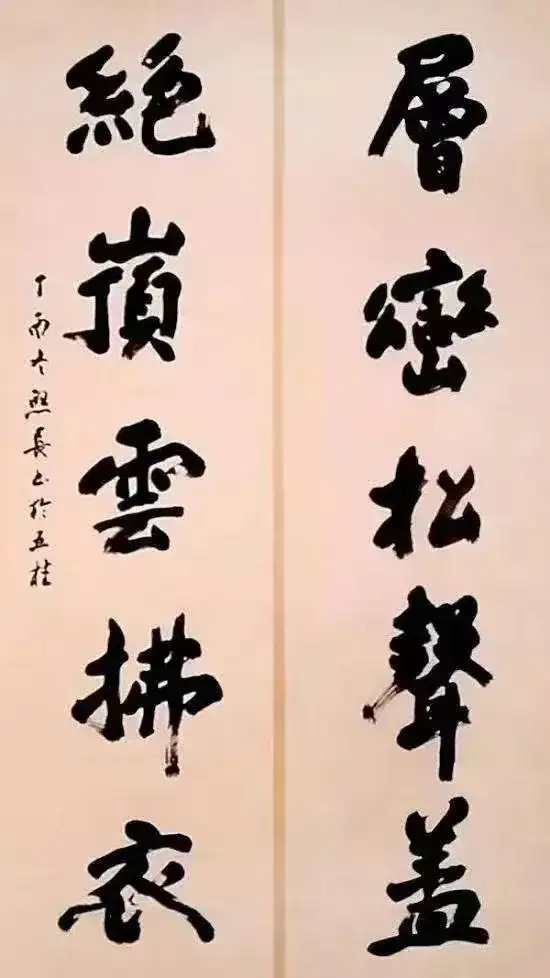

当下书坛,“丑书”之说甚嚣尘上。有人将歪斜扭曲视作高古,把胡乱涂抹美化为创新,实则离书法本质愈发遥远。先生对此深以为忧,他在《金熙长谈拙书与丑书》一文中提出,“拙不是笨,丑不是美。真正的拙,是千锤百炼后的天真,是繁华落尽见的真淳。”细观其左手书迹,初看稚拙如孩童落笔,再品却笔笔有来历、字字有根基。那线条的浑茫,源自《毛公鼎》的吉金之气;结体的开张,得益于《汉三颂》与郑道昭云峰山诸刻石的锤炼;而那份超然的气韵,则脱胎于《姚伯多》《许长史》等道教名碑的空灵。在师法古人之后,先生更以天地为师,于太极运转中体悟笔法,终在书道与天道间寻得独特韵味。

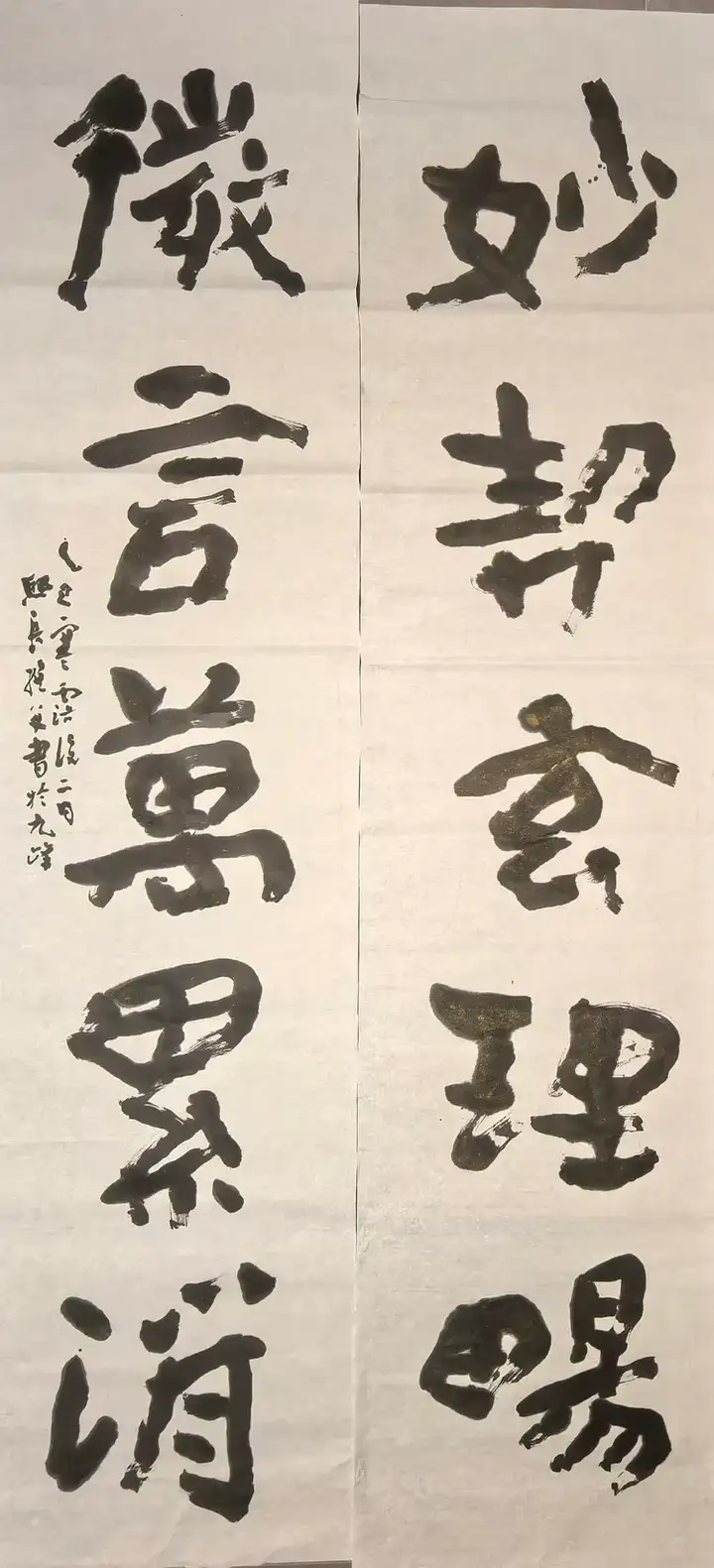

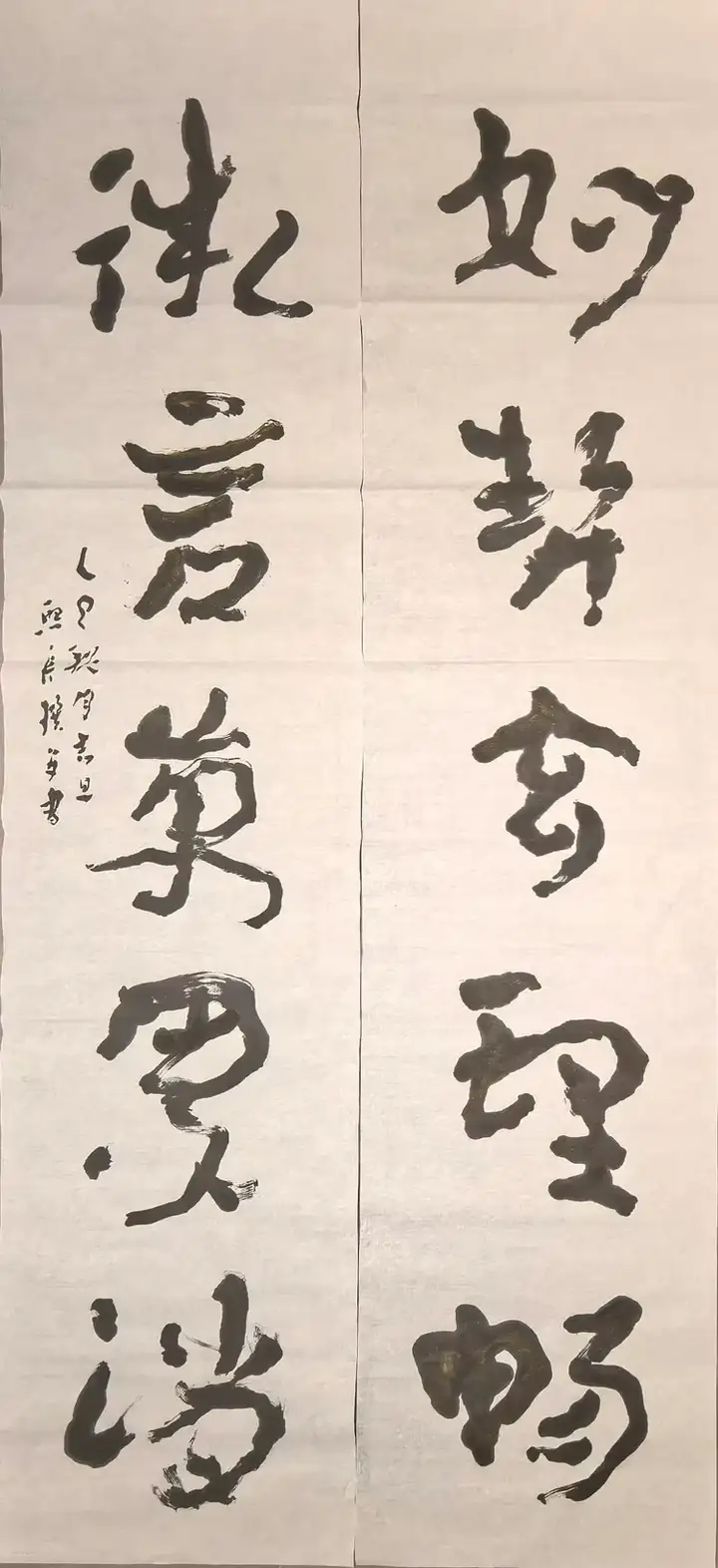

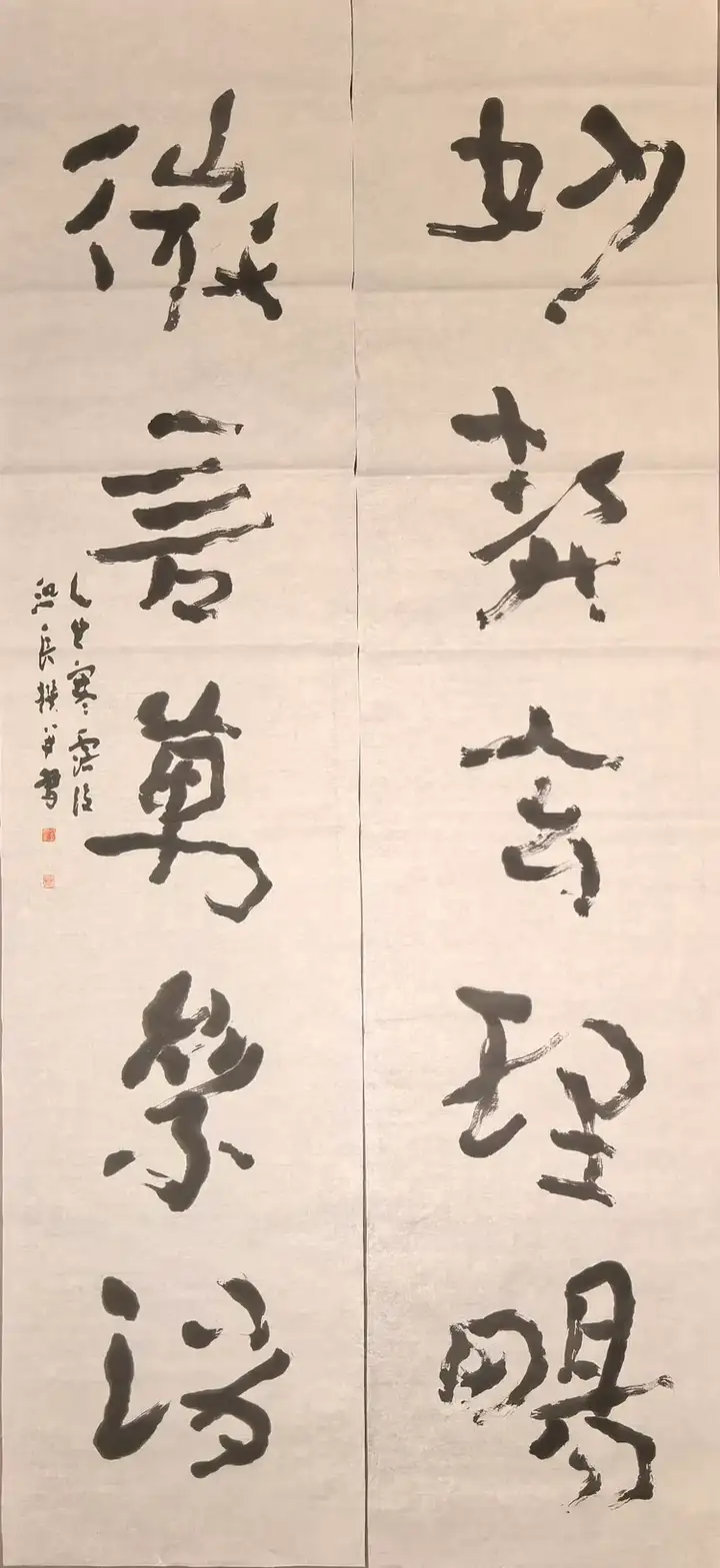

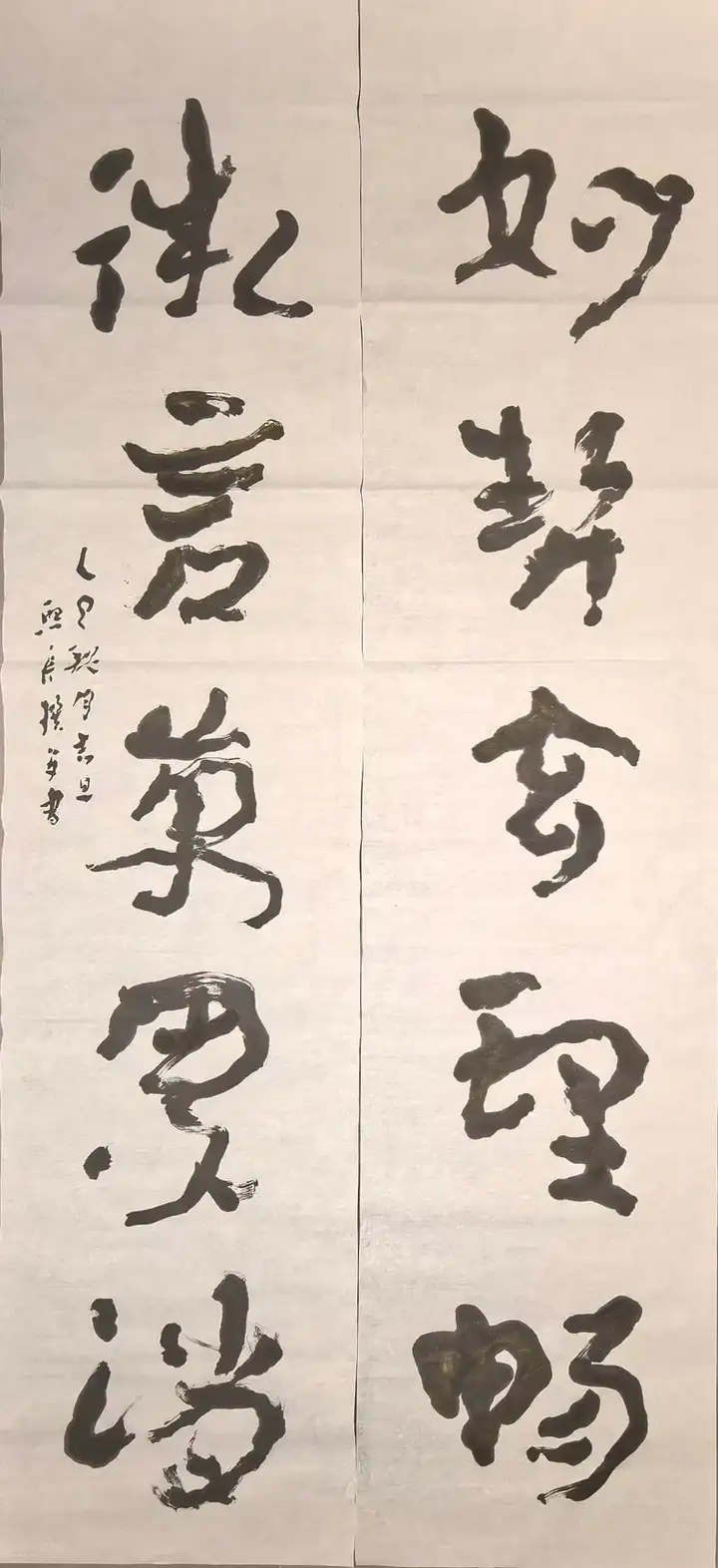

(金熙长以隶入楷,以篆入草,一联三体写法,削繁至简,至古厚高简再化虚,追求“形简意不简”。)

他将道家自然思想融入笔墨实践,撰写《天工化笔》一文,深刻阐释“书道即天道”的艺术理念。在先生眼中,毛笔绝非单纯的书写工具,而是连通天人的媒介——笔锋起落如阴阳消长,墨色浓淡似虚实相生,线条流转若四季更迭。书斋中悬挂的自作诗恰是心境写照:“空谷传虚籁,鸿蒙启砚田。左书通篆籀,元气满云笺。”这“篆籀”二字,正是先生书法的根基所在。他常言“篆籀者,文字之祖,笔法之母”,其线条圆厚内敛,劲健如地脉奔涌,朴厚若山岳自持,恰是天地造化的轨迹显化于笔墨。先生从《毛公鼎》等吉金文字中悟出“吉金图符化音符在历代碑帖中的投射说”,认为上古铭文实为承载宇宙能量的“道纹”,运篆籀笔法,便是以身为媒,引动天地间的浩然元气。

这种对“天然”的追求,与杨振宁先生在物理学中秉持的“朴素之美”不谋而合。科学与艺术的巅峰,原是相通的境界——皆需摒弃浮华,回归本质。杨先生曾言:“自然界的美是内在的,不需要装饰。”先生的书法亦是如此:那些看似随意的飞白,实则是笔锋自然流转的痕迹;那些不求工整的结体,恰是气韵自在的流露;那些浓淡交织的墨色,正是元气氤氲的具象。这种“大美不饰”,正是先生所倡“仙家书法四境”的极致体现——“清在骨”则心骨澄澈,“远在神”则神游象外,“沉在质”则笔力浑厚,“亮在气”则光华内蕴。四境环环相扣,终达“笔法化虚”的妙境,此时笔墨若有若无,唯余生命能量在纸间流转。

(蟾光泼翰墨,桂露淬云章)

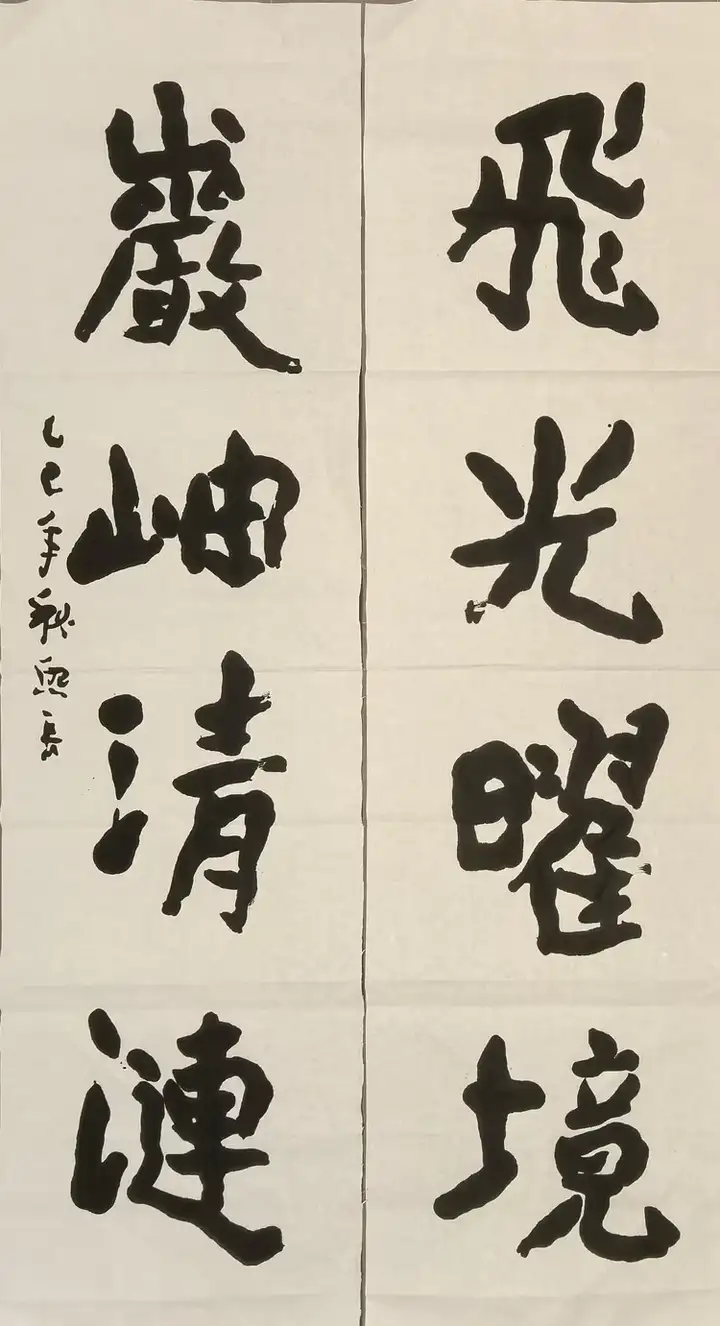

近年先生隐居台州九峰之下,日与松鹤为邻,夜伴清泉而眠。案头无多余陈设,唯有笔墨纸砚与数册碑帖;日常起居极简,心境却丰盈如秋江。问及为何选择如此生活,先生笑指墙上《瘗鹤铭》临作:“你看这‘瘗’字,埋葬的何止是鹤,更是浮名与巧饰。书法到最后,写的不是笔墨,是修行;求的不是技法,是境界。”春日观笋破土悟笔势,夏日听蝉鸣悟节奏,秋日赏枫红悟墨色,冬日看雪落悟留白——天地万物,皆成其笔墨养分。

在这个追求速成与眼球效应的时代,先生与他的左手书法,恰如一面澄澈的明镜,照见了当下的浮躁与匮乏。我们总在追逐新奇的形式,却忘了艺术的本质在于精神的沉淀;总在渴求立竿见影的成就,却失了沉潜修炼的耐心。先生以一碑化去三十年临池之功证明,书法从来没有捷径可走,所谓“最快的路,往往是最慢的那一条”。

笔墨当随时代,亦当守望永恒。《瘗鹤铭》在江水中浸泡千年,非但未失其神,反而愈发显出本真光芒;先生以左笔写拙,褪去习气,终得书法真精神。这或许正是艺术的真谛:唯有摒弃巧饰,甘于朴拙,方能抵达精神的彼岸。当我们在喧嚣中感到迷失时,不妨静心观照这些笔墨——它们在纸素间静静矗立,如焦山残石,如星河流转,诉说着“宁拙毋巧”的古老智慧,在用其独特的艺术疗愈人心时,也照亮着回归本真的艺术之路。

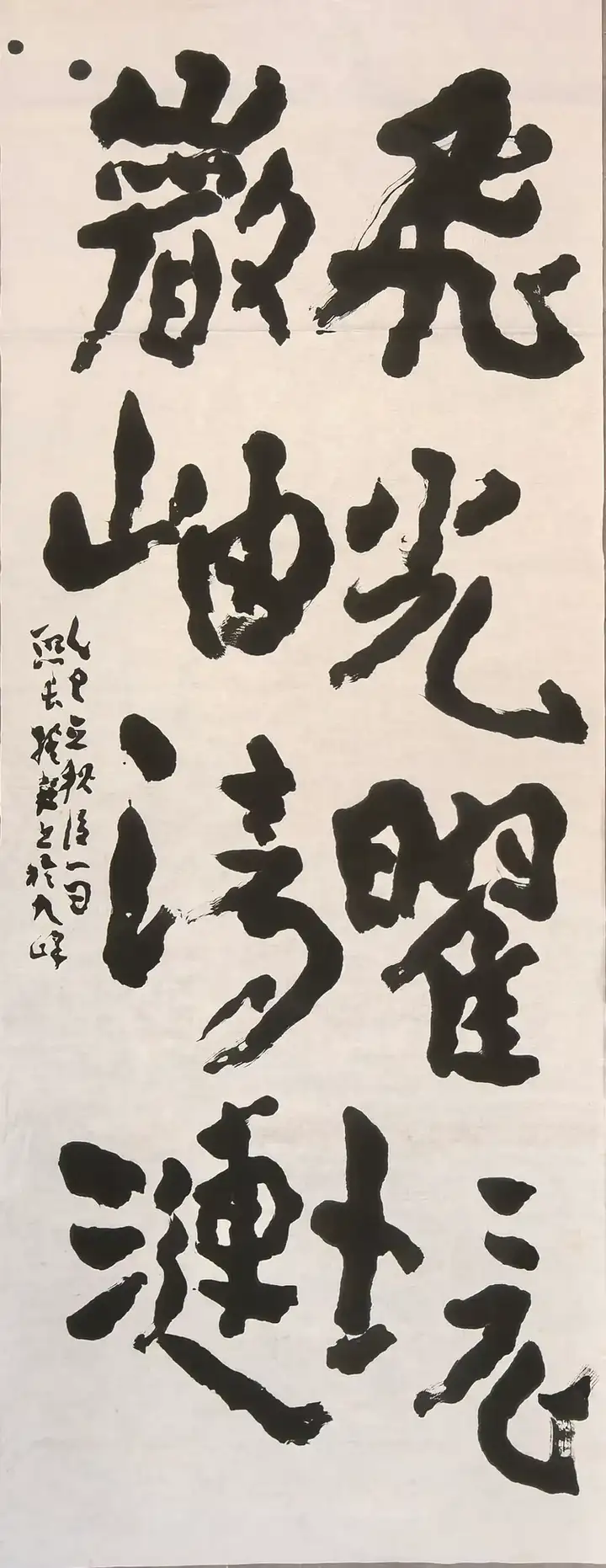

(金熙长榜书自撰联:飞光曜(耀)境,岩岫清涟)

(金熙长楷书从汉隶化出,自成一体。并曾为方正字库创作九千余字的简繁体《金熙长标题体》)

本期策划:张晓霞

本期编辑:余沁慈

图片提供:段心照