——从《故林归雁》到《玉树寒烟》,一位学者型画家的笔墨突围

尹文红(曾用笔名尹文鸿)

中国当代国画家协会副主席

中国美术家协会会员

中国书法家协会会员

中国工笔画学会会员

文史研究馆研究员

红河州书法家协会名誉主席

中国国画研修院学术指导教授

山林间的文化密码

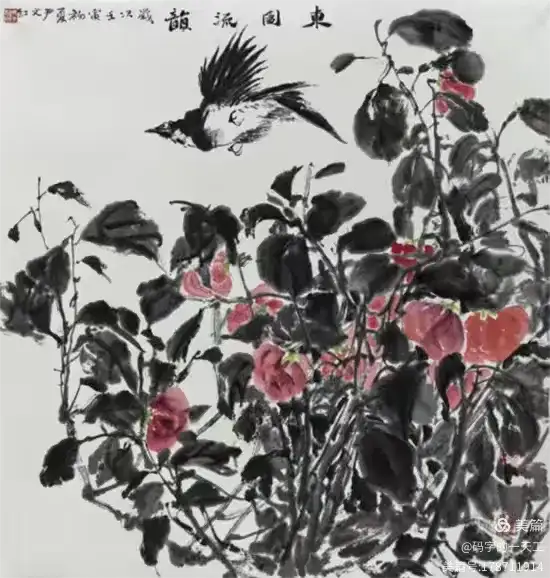

“以书入画,以藏养韵”,这是策展人张衡对尹文红艺术实践的精炼概括。2023年云南省图书馆“以书壮图”个展中,六组主题系列作品中,山水画以诗性构图与宿墨实验引发学界关注——它们既是文人画传统的当代续写,亦是红土高原地理基因的视觉解码。

笔墨的“古今对话”体系

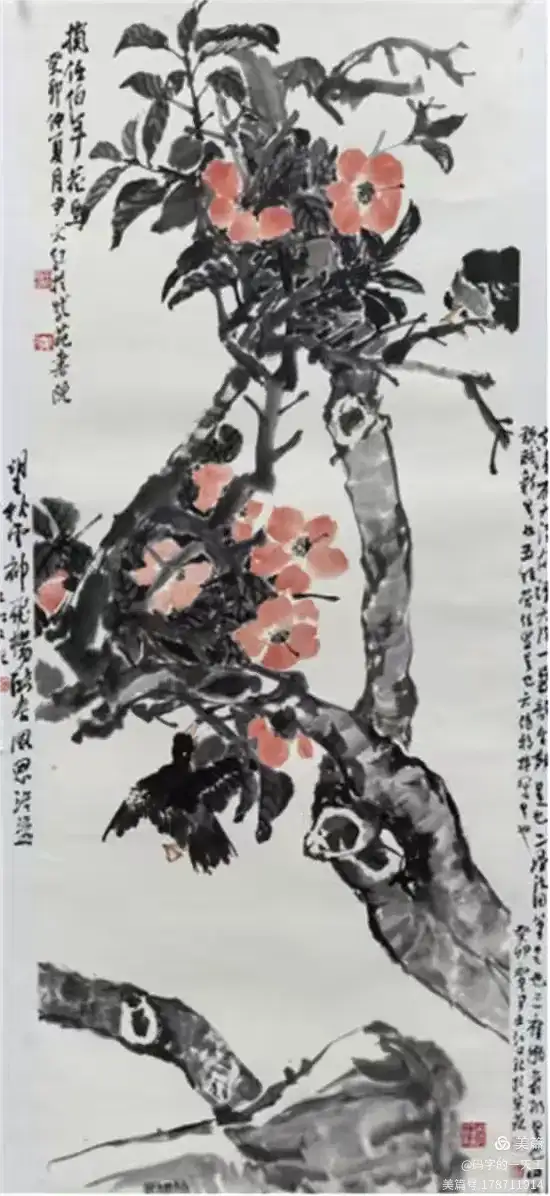

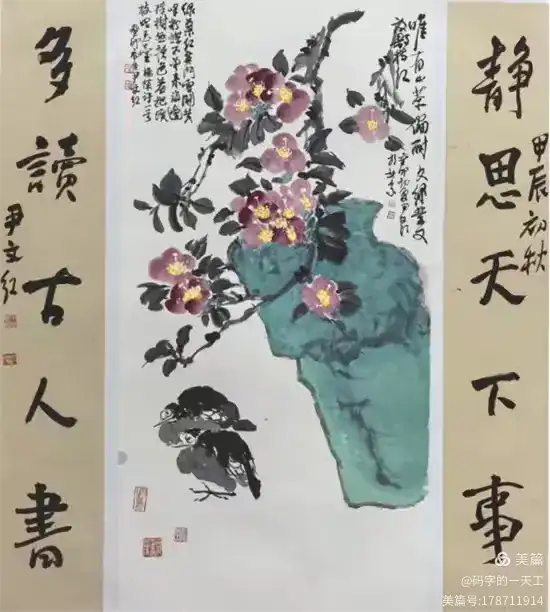

古典根基:作为尹壮图第七世孙,家藏古籍与五华书院“藏书楼”匾额(尹壮图题写)的熏陶,奠定其“诗书画印刻”综合修养。作品《故林归雁》中,枯笔皴擦的山石肌理暗合元代倪瓒疏淡意境,而题跋书法则取法明人徐渭的狂草笔势,形成“以线立骨”的传统骨架。

现代性突破:在《玉树寒烟》中,他引入宿墨分层技法——通过墨胶分离产生的氤氲水痕,营造雾气缭绕的滇南雨林。

空间叙事的地域性转译

云南地貌成为其突破传统山水范式的重要资源:

垂直构图革命:《云岭变通殊》以陡峭峡谷切割画面,高速公路如银线穿行层峦,将“高峡平湖”的工程奇迹转化为几何块面与留白的对抗。

色彩人类学尝试:《雨林素影》采用傣族织锦中的靛蓝与赭石,矿物颜料叠加水墨,模拟热带植被的光影折射,被学者视为“对边疆民族视觉符号的系统性收纳”。

从技法实验到哲学表达

倾斜的枯树占据画面三分之二,雁阵呈“人”字形刺破灰黄色天空。题诗“故林息归客,残阳没远山”暗合蒙自抗战南迁文人的乡愁,枯树肌理刻意模仿云南省图书馆藏明代木刻文献的腐蚀痕迹。

学术背书下的收藏新贵

据艺术市场监测数据,尹文红山水作品呈现主题性溢价特征:

雨林主题:2019-2024年六尺整张均价增幅达200%,2024年北京保利春拍《滇岭烟霞》以108万成交;

公共收藏体系:任伯年纪念馆、云南省图书馆等机构系统性收藏其“云南山水三部曲”,强化其地域文化代言人地位。

山水画的当代性困境求解

尹文红面临的质疑集中于技术革新与文化深度的平衡《直播间》的撕裂感:茅亭内电子屏闪烁的带货画面,被传统派批评“破坏山水画的超然品格”,却获年轻藏家追捧为“农耕文明与数字时代的和解尝试”;

宿墨的边界实验:2025年与郭林山学术对谈中,他提出“墨分七时”理论——将宿墨沉淀时间关联普洱茶发酵周期,主张“材料的时间性本身就是创作主体”。

在裂痕中生长的云南样本

秦少甫曾言:“尹文红的笔墨由心流淌,畅快淋漓间达成心手相合”。当《玉树寒烟》中的宿墨水痕在宣纸上蔓延,观众看见的不仅是哀牢山的雾气,更是文人画传统在全球化时代的韧性生长。 此刻在昆明文达画廊,一位“00后”收藏者正端详《直播间》——那方寸屏幕里的虚拟山水,恰似对这个时代的诘问:当电子脉冲取代林泉之声,我们该向何处安放灵魂?尹文红的答卷,或许就藏在那枯树枝头欲坠未坠的墨滴里。